學術交流

【體能探索 第14期】速度訓練:不只是直線沖刺

速度訓練:不只是直線沖刺

美式橄欖球中後退跑與交叉步跑技術在加速和變向能力上的對比研究

摘要

在美式橄欖球中,防守後衛接球員常采用交叉步跑(cross-over run, CO)或後退跑(backpedal, BP)技術🧣,但這些技術的功效尚且未知🧗♂️。

目的:比較CO和BP技術在直線加速(linear acceleration, LA)和變向(change of direction, CoD)能力上的差異。

方法:13名大學生橄欖球防守後衛參加了LA和CoD測試。在LA測試中,受試者在完成CO💋、BP和向前沖刺測試時,並分別對0-3碼和3-5碼的用時進行記錄,同時在起點處和距離起點3碼位置處記錄地面反作用力。在CoD測試中🫄🏽👈🏽,受試者首先進行3碼的CO和BP,然後根據指令向5碼外任意一個方向(4個方向👨🏽🌾:後場、中場🖱、邊線或前場)的雙光電管計時門沖刺🧘🏻♂️。

結果𓀌:在LA測試中🏂🏿,CO在0-3碼(p<0.05)和3-5碼(p<0.05)的速度均比BP快。在跑動的初始階段🦄,CO表現出了更強的推動力(p<0.05)。然而,在距離起點的3碼位置處,CO表現出了更強的推動力和較差的製動力(p<0.05)。在CoD測試中,當跑向後場(p<0.05)和側向變向(p<0.05)時🚡,CO比BP更快;但跑向前場時,兩者速度一致🧜🏻♀️。

結論:CO在LA、CoD能力和移動效率上要優於BP,並進一步支持了對於防守後衛要加強CO訓練的觀點。

關鍵詞🔛:沖刺、推動力🏬、橫向移動、防守後衛6️⃣、接球員、靈敏

一🙅🏼♀️、前言

(一)後退跑(Backpedal)和交叉步跑(Cross-over run)

在美式橄欖球中,防守後衛必須防住接球員,並對接球員和球的移動做出相應的反應⛴。這通常要使用BP技術,即防守後衛將臀部朝向防線🏄🏼♂️,並向後跑來開始比賽👃🏼。BP可以讓防守後衛在面對接球員和球的同時攔截接球員;但BP動作普遍比向前跑動作更慢,效率更低🏄🏼。此外,由於接球員能向前沖刺(forward sprint, SP),當接球員接近防守後衛時👮🏼♂️,他們很可能要比防守後衛跑的更快,因為後者需要180°轉身後再繼續追逐(例如🏮,直線向前沖刺)。由於這些劣勢,CO被認為是BP的替代技術🤱🏿🥈。在CO中🍋🟩,防守後衛將他們的臀部朝向場地中央,而不是朝向接球員🚣♀️,這就使得當防守後衛攔截接球員時有一個橫向的移動🎍。CO技術能夠得到發展👈🏼,是因為相較於BP,它擁有能夠實現更加快速跑動的步態🙅♀️,並且與SP更加類似,因而也提升了防守後衛在應對接球員時過渡到SP的能力。雖然目前還沒有直接將這2種技術進行對比的研究,但按理說,每一種技術都會影響球員的加速和變向的能力,也會影響他們觀察進攻時的視線範圍。

(二)側向、後退和向前跑的推動力(Propulsive force in lateral, backward, and forward run)

在加速能力和速度潛力方面🏃🏻♀️,盡管沒有研究直接比較BP和CO,但一些研究對一般的側向(同CO)🦩🏷、後退和向前跑進行了分析📣。在比較向前跑和後退跑時,產生推動力的關節聯合有所不同。在向前跑時🔨,推動力主要由髖關節伸肌(臀大肌和腘繩肌)、膝關節伸肌和足底屈肌共同產生。相比之下,在BP時,推動力則由膝關節伸肌和髖關節屈肌產生🧘🏻♂️🐑。此外,盡管在BP和向前跑的過程中,跖屈肌都是主要動力,但BP時脛骨前部肌群有更大的拮抗活動,這可能是由於踝關節的穩定性要求增加所致。通常在向前跑過程中觀察到的較快的跑速可歸因於參與產生推動力的肌肉橫截面積。

當比較向前跑和BP時👲🏻,BP的離心階段會減少。一個完整的離心階段包含了有益的牽張反射,這促進了彈性勢能在相關肌肉和肌腱中的有效儲存👩🦼。一些研究支持了該觀點🤦🏼♂️,BP比向前跑的彈性勢能利用效率更低,這可能會使BP跑動效率更低🌻📏。

與BP不同的是🧑🏻🏫,CO的主要發力肌群與向前跑相似(即髖關節伸肌🫸、膝關節伸肌和跖屈肌)。另外,盡管側向跑是一個在額狀面上的動作,但髖關節外展與內收肌以等長收縮的方式作為穩定肌🚵🏻♂️🎉,而不是主動肌🧛🏿♂️🦥。綜上所述🚣🏻,CO與向前跑的加速能力和最大跑動速率可能一致,並且CO比BP更快🧑🦼➡️。然而,在CO過程中,前肢(跑動方向同側腿)只提供製動力,而後肢則同時提供製動力和推動力。這與向前跑不同,後者雙腿同時提供製動力和推動力。因此💂🏿♂️,盡管CO可能比BP跑動效率更高🧑🏼⚕️,但它卻比向前跑效率低🧑🏻⚖️。

(三)反應能力(Reaction)

雖然加速度和速度對防守後衛來說很重要🦸🏽👌🏼,但同樣重要的是對接球員的動作或球的移動的反應能力🦹🏿♂️📙。為了有效地做出反應,防守後衛必須能夠看到接球員和四分衛的動作👾,並能夠在啟動後改變自身的動作方向🙇🏻。雖然CoD是運動表現的一個方面,但卻與個人能力有關🔷,如整體運動水平、力量👏🏽、直線沖刺速度和認知反應/應急判斷能力👨👩👧👦🫨;此外,它還與個人身體運動姿勢有關。具體來說,在改變方向時,改變得越急🙋🏽♀️🫳🏻,地面接觸時間越長👕,跑動方向的改變越慢👨🦱🤚🏼。在比較CO和BP時應用這些信息表明📖,每種技術都會使防守者在某些方向上比在其它方向上優先做出反應。具體來說🤏🏽,使用BP可以在前場快速移動(例如,對遠處接球員的反應),而在後場移動較慢(例如🫱🏿,對邊線的反應)。相比之下,使用CO可以最快速地向中場移動(例如👧🏼,對內線做出反應)或向球場對面移動(在跑動過程中追逐或攔截另一個接球員)💒。

(四)研究假設(Hypothesis)

本研究的目的是比較BP及CO技術中加速和變向能力的差異。本研究假設直線跑動時⛹🏿♂️,防守後衛使用CO的速度要比BP的更快,且效率更高。另外🕢,假設在與橄欖球相關的變向過程中,球員向後場和中場方向變向時,CO比BP快🥄;但向前場和邊線方向變向時,CO比BP慢。最後💇🏽♂️,確定這些動作的效果(如LA、CoD能力和動作經濟性)🧑🏻🏫🐉,將使教練員能夠明智地決定球隊應該采用何種防守技術及如何訓練。

二、研究方法

(一)實驗方法

受試者熟悉情況後🙅♀️,進行了2次(間隔1周)測試。在第一次測試中,13名防守後衛完成了LA測試;而在第二次測試中🙅🏿♂️,7名防守後衛完成了CoD測試。通過收集跑動用時,以比較CO⌚️、BP和SP之間LA能力的差異,以及CO和BP之間CoD能力的差異🤹🏿♂️。此外,在LA測試時,還收集了測力臺數據,以確定兩種技術的動力學差異👳🏽♀️。

(二)受試者

13名美式橄欖球防守後衛(至少3年經驗;年齡:18±25歲;體重:78.8±6.7千克🙆;10碼沖刺時間:1.56±0.13秒)參與了研究🫶🏻;都使用BP技術👩🏼🌾,沒有一個人之前被教過如何進行CO👸🏿;無任何損傷及心血管疾病。本研究通過了相關審查,且受試者簽署了知情同意書🤷🏽♂️。

(三)實驗過程

受試者每次穿同樣的鞋在草皮上完成所有測試💓,並在每次測試後被告知LA或CoD測試的分段時間,以達到激勵他們的目的。測試前24小時,受試者不進行其它運動及飲酒或吃藥💸。

1、熟悉測試流程

在第一次測試之前,受試者均熟悉了測試步驟和設備⤴️。首先🪴,受試者進行10分鐘標準化的動態熱身。然後,受試者學習了CO技術🤜🏿,並進行至少5次的10碼BP和CO練習。在此期間,測試人員對他們的動作進行了評估,以確保在BP期間🏄🏿♀️,他們的臀部徑直朝著爭球線;在CO期間,他們的臀部和腳的位置垂直於爭球線(朝向場地中心)。

2、LA測試

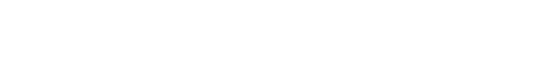

在第一次測試中,受試者首先進行10分鐘標準化的動態熱身👨👧👧🚺,然後進行LA測試(圖1A)🤶🏻。在測試中,受試者被要求使用BP或CO技術盡可能快地徑直跑5碼,或SP技術跑10碼。在3種運動條件下,受試者將其前腳放在起跑線上,並自發起跑👨🏼🦳。計時的起點指前腳下方測力臺壓力減小瞬間🧛🏽♂️,同時雙光電管計時門用來測量距離起跑線3👩🏻🎤、5和10碼處的瞬時速度。每種跑步技術進行4次測試,間歇3分鐘,各技術中最快的數據用於後續分析。

除分段計時外,研究還使用了剛性測力臺測試地面反作用力👨🏻🏫。該測力臺放置在起跑線上及離起跑線3碼處的位置上,並且受試者在3項測試中均腳部觸及測力臺⚾️。

圖1 直線加速(A)和變向(CoD)測試示意圖

3🟣、CoD測試

7名受試者參加了CoD測試📃,該測試模擬了防守後衛在距離爭球線2碼位置處的比賽,並在人盯人防守中使用BP或CO技術對接球員做出反應(圖1B)。在這項測試中,受試者雙腳從起點線後起跑🧇,臀部和雙腳要麽指向爭球線(BP),要麽垂直於爭球線(CO)🤵,同時前腿踩在測力臺上🧑🔧。隨後,在測試者的提示下,受試者用BP或CO技術啟動🏂🏽,在跑過3碼後🎪,根據測試者的手勢指令向4個方向(後場、中場🫸、邊線或前場)中的任意一個方向快速跑動。同時🥛,雙光電管計時門置於距離起點3碼位置處⛹️♀️,以及4個方向上距離變向點5碼位置處(圖1B)🍄。

測試前🔚,受試者被隨機分到BP組或CO組中,並且不知道自己的變向方向✤,直到測試中獲得變向指示才清楚自己的變向方向。在8種可能的情況下(2個技術×4個方向)🫴🏽,每種情況重復3次(共24次),每次測試之間至少有3分鐘的休息時間🟠,並記錄每個人的最佳成績🤷♂️。

4🧚🏻👸、統計分析

采用統計學方法對數據進行分析👷🏼♀️。

三、結果

表1展示了LA測試的分段時間📊。在整個5碼及0-3碼區間,SP的速度顯著快於CO和BP(p=0.000)🐻❄️。然而,在3-5碼區間🗝,SP顯著快於BP(p=0.000),但卻與CO一致(p=1.000)🦺。此外🤨,在0-5碼、0-3碼、3-5碼區間,CO均比BP快(p=0.000)。

表1 防守後衛在0-3碼🧑🏻🎨、3-5碼區間的分段用時(n=13)

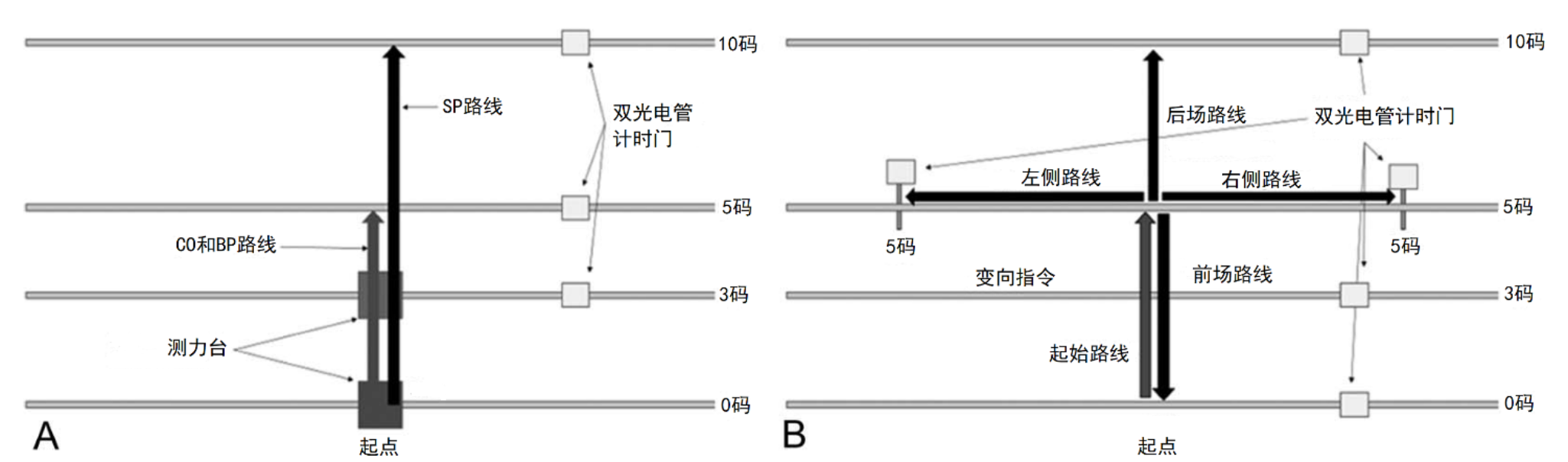

圖2展示了起點處和距離起點3碼位置處的地面反作用力。起點處👰♀️,CO和SP的峰值推動力、峰值矢量力和矢量力均比BP大(p<0.05)。此外,SP的推動力大於CO(p<0.05)⏲,而峰值矢量力和矢量力相似(p>0.05)🙋🏽♀️。最後,SP、CO或BP之間的矢量角在起點處無顯著差異😯。

在距離起點3碼位置處,CO和SP的推動力一致(p>0.05),且都顯著高於BP(p<0.05);而在製動力上,CO和SP顯著低於BP(p<0.05)🏯。在峰值矢量力、矢量力和矢量角方面🛗,CO與BP一致(p>0.05)🤹🏼♀️、SP與BP一致(p>0.05)🧔🏿♀️。此外,CO的矢量力顯著大於SP(p<0.05)🫱,而CO的矢量角卻顯著小於SP(p<0.05)。同時,CO和SP之間的峰值製動力和推動力沒有差異(p>0.05)。

圖2 起點處和距離起點3碼位置處的地面反作用力

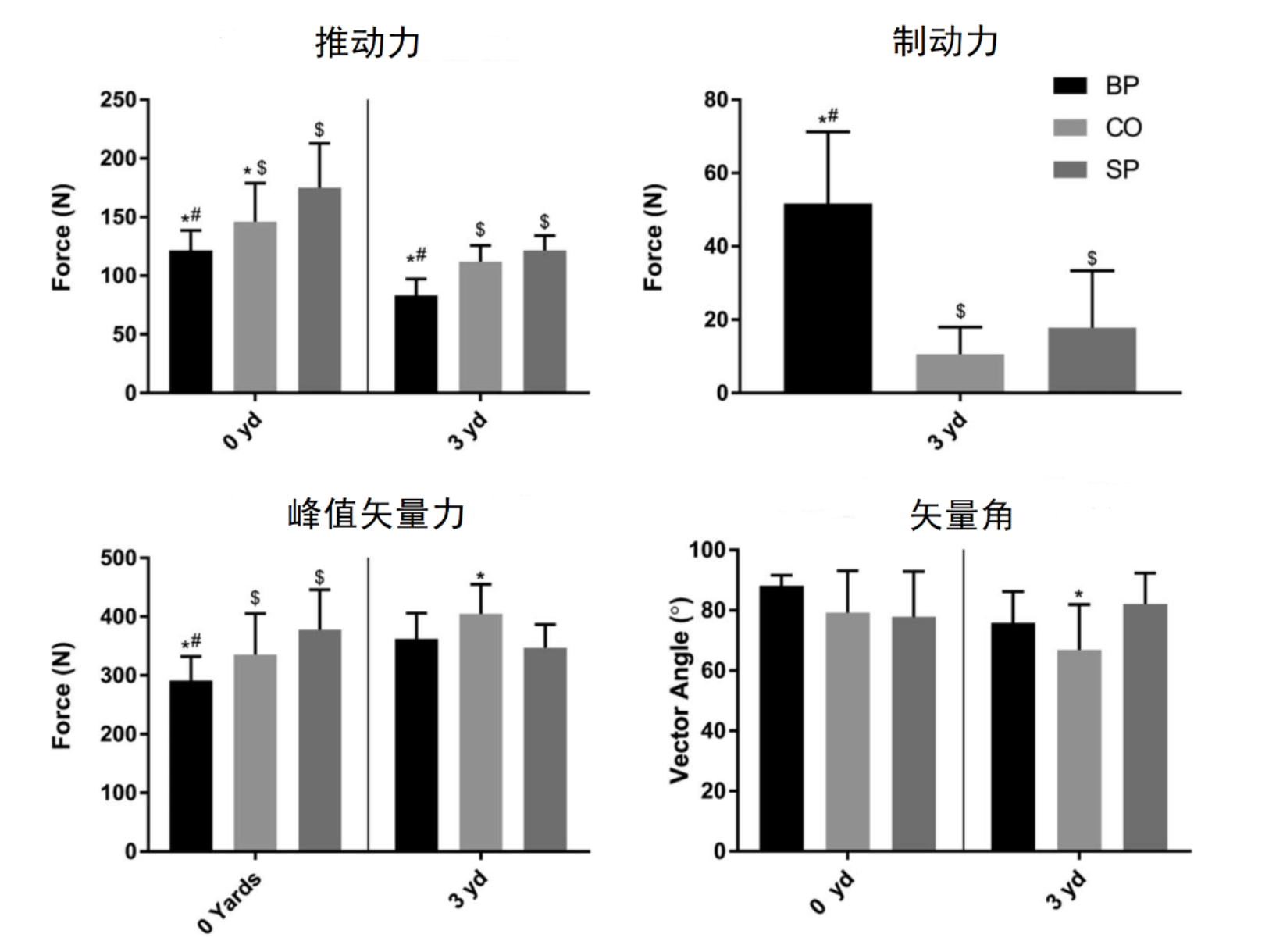

圖3展示了CoD測試中受試者從收到指令到完成變向測試的總時間以及反應時。在“從起點線到後場方向或側向方向終點”的變向測試中🖐🏼,CO均顯著快於BP(p<0.05);而在“從起點線到前場方向終點”的變向測試中,CO與BP一致(p>0.05)。從收到指令到通過各個方向終點的變向測試中,CO在向後場方向變向的速度上顯著快於BP(p<0.05)🗒;而在前場方向、側向方向的變向速度上🔛,兩者無顯著性差異(p>0.05)🚞。

圖3 CoD測試中受試者從收到指令到完成變向測試的總時間和反應時

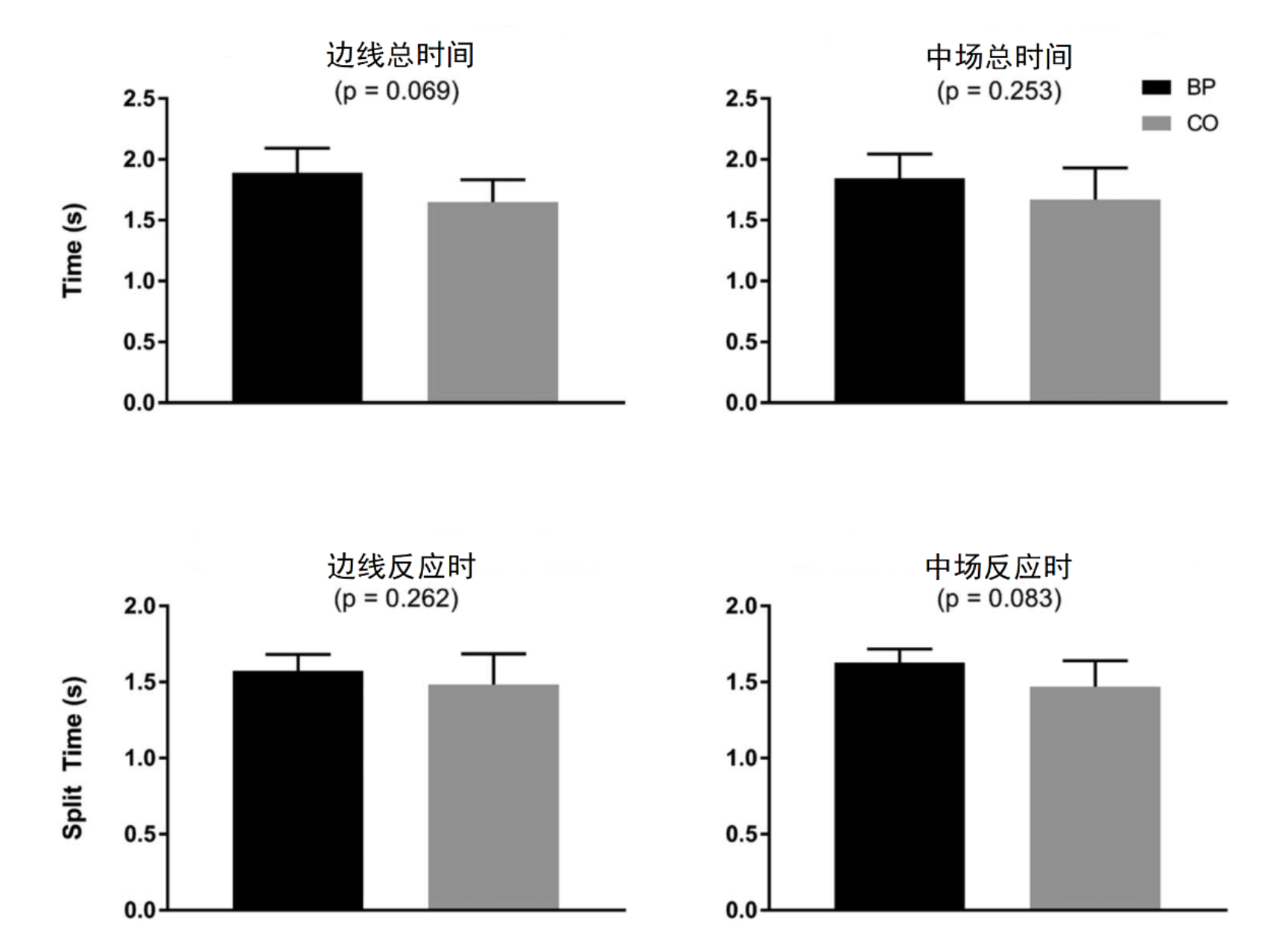

圖4中展示了CoD測試中各個側向方向的總時間和反應時間的對比👨🏻🎤。當單獨考慮側向方向時,受試者“從收到指令到沖過側向方向終點”過程中👾,CO與BP速度接近(p>0.05);而“從起點線到側向方向終點”過程中👨🏼🦰🏌🏼♀️,CO的速度高於BP,但不顯著(p=0.069)。在中場,受試者“從收到指令到沖過終點”、“從起點線到終點”過程中,CO速度並不顯著高於BP(p>0.05)🧙🏻♀️。

圖4 CoD測試中各個側向方向的總時間和反應時間

四🧑🏿🎨、討論

本研究的目的是評估美式橄欖球防守後衛使用CO和BP技術攔截接球者的功效。本研究主要發現CO在LA和在向後場、中場方向的變向能力上優於BP🐇👮♂️,這支持了假設。然而,CO和BP在向前場和邊線方向上的變向能力接近👨🏼💻🚿,甚至BP在向這些方向上的變向能力還略優於CO🧝🏼,這並不支持假設👩🏻💻。本研究還發現:①在直線跑動過程中👮🏼♀️,CO比BP更有效🟣,這是由較低的製動力☝🏼、較高的推動力和較低的峰值推動力產生角度決定的;②在3-5碼之間,CO和SP的速度接近。

CO和BP技術通常是防守後衛在掙球線外時使用的,目的是為了在比賽開始時對進攻球員做出反應或進入預先設定的區域🧑🏻💻。因此,這些技術通常用於短距離(通常是5碼)。當跑動距離較長時🧣,這些技術要麽以次極限的方式進行(如進入邊線區域),要麽轉換成直線沖刺(如在後場路線上攔截接球員)。因而本研究對運動的前5碼進行了LA比較。

本研究結果表明,與BP相比🏷,在進行CO時,防守後衛擁有更強的LA能力😾。在受試者跑動的前5碼觀察到的更快的分段速度和更大的推動力就證明了這一點🕑。平均而言,在第一次前5碼的測試中,根據在3-5碼區間進行CO測試時的平均速度,CO比BP快了0.32秒(27%);這意味著同一個防守者使用CO能夠移動6.8碼,而使用BP則只有5.0碼。這多出來的1.8碼,對於防守後衛來說,有很大的現實意義🫑。同時,防守後衛在沖刺前的跑動距離增加27%🧛🏿♂️,將可能提高在邊線時防守的效率,並為防守後衛提供更短的路徑來攔截沖過來的接球員💌。

CO的加速能力比BP更強的結果得到了以前研究的支持👷🏿♀️。過去的研究發現,一般的後退運動是髖屈肌主導的,而側向運動是髖伸肌主導的,由於髖伸肌的橫截面積更大,並有更多的快肌纖維,使得髖關節伸肌比屈肌有更大的力量產生能力🧑🦯➡️。而本研究進一步支持了該觀點,即在0-3碼處,CO比BP產生了更大的峰值推動力🤵♂️。此外,以往研究表明🚵🏼,更高的跑動效率會導致更少的能量消耗⛹🏼♀️,隨後通過減少疲勞和減少恢復時間來提高運動成績,而且地面作用力與跑動效率有關。結合前人研究數據及本研究,CO在3碼處產生的製動力比BP小,因而CO也就具有更優越的跑動效率。

在直線加速測試中,向前沖刺作為每個技術的速度參考條件。雖然SP在所有時間段都比BP快,但本研究中有個有趣的現象🐤:CO雖然在0-3碼比SP慢,但在3-5碼二者速度接近🕟。此外🤹🏽♀️,SP和CO在運動過程中具有相似的跑動效率,這與以往研究一致🏋🏻♀️。過去的研究表明,向前跑和側向跑使用了相似的肌肉。同時🎅,由於CO具有較大的矢量力,且施加的角度較小🏇🏿,因此可認為SP和CO之間的跑動效率是相似的🧏🏿♂️。考慮到這兩個動作在速度🩷、效率和生物力學方面的相似性,本研究沒有證據表明它們之間的相似性會在5碼之後消失🦹🏻♂️。

在本研究中,使用預先設計的測試來評估CoD反應能力,旨在復製運動員在實際比賽中的需求,以增加測驗與競賽的相關性(圖1B)。本實驗的設計是為了復製防守後衛在進行CO或BP時對視覺指令的反應能力。之所以決定在發出指令前設置3碼距離🪵,首先是因為預實驗顯示,防守後衛在執行這些技術時🪹,從完全停止到改變方向大約需要2碼的距離;其次🧗🏿♀️,因為很多防守後衛在離攻防線2碼的地方防守,這個距離復製了比賽中對攻防線5碼以內快攻的反應。

在這項研究中,當對後場(邊線)路線作出反應時👣,CO比BP更快(p<0.05)。在後場路線攔截時,防守後衛必須急速轉動身體👨🏽⚖️,過渡到SP,同時盡量減少降速🧑🦰。這種轉換在CO中可能優於BP🧖♀️👵,因為使用CO的防守後衛只需將身體轉90°,而BP則必須轉180°㊗️👩🦼➡️。這種180°的轉身被認為是防守後衛使用BP的一個明顯的缺點🐌,因為它需要很大程度的臀部移動🦠,而不是所有的球員都擁有這樣的能力。

CO和BP在邊線或中場方向的CoD反應時間沒有顯著差異👨🏿⚖️,不過CO在變向中場時速度沒有比BP快很多(p>0.05)。我們假設CO在變向中場時速度會明顯加快™️,因為在CO過程中,防守後衛的臀部已經朝向中場;而BP則相反𓀁,防守後衛必須在新的方向加速前轉身90°。但在此過程中,受試者內部存在較大的差異性💇🏿♂️,導致反應時間相近。雖然CO和BP之間沒有顯著差異,但平均而言,跑動超過7碼後SP比BP快0.16秒,這可能是本研究中未被發現的現實價值👩🏼🍳👋。當轉到邊線時🏃♂️,盡管防守者在CO中轉身180°👩🏿🦲,在BP中只轉身90°🥏,但CO和BP之間沒有發現明顯數據差異(p>0.05)。雖然沒有統計學意義,有趣的是,我們假設BP平均反應時間會比CO在邊線方向上更快,但BP實際上較慢👰🏻♀️。當把兩個橫向方向(中場和邊線)放在一起比較時,雖然CO在兩個方向上的速度都比較快,但這種差異沒有統計學意義(p>0.05)🎮🧑🏼🍼,這可能是由於使用CO時不同受試者反應能力差異較大所致。

五☎️🙉、實踐應用

本研究結果表明🦇,在美式橄欖球運動中👶🏼,CO是防守後衛在LA能力和後場攔截時的最佳技術:①CO可能讓防守後衛在更短的時間內跑更遠的距離,這樣防守後衛就有更長的時間對接球員的動作做出反應,並能夠轉身過渡到SP⚠;②CO和SP在3-5碼處的速度相近👋,即采用CO的防守後衛可以和使用SP時一樣快,不會讓遠處的接球員在比賽開始就輕易擺脫掉他們;③當對變向指令做出反應時,CO在過渡到後場SP時表現比BP更佳🕎;④從整體時間來看👨🏽⚕️,在常規比賽的橫向CoD環境下,CO優於BP;⑤與BP相比,CO中存在的製動力較少,從而在使用CO時降低長時間跑動/比賽時的疲勞。